どんな選挙?

2019年4月7日と21日、統一地方選挙が行われました。これは、全国の地方公共団体(地方自治体)で行われる都道府県知事選挙、市区町村選挙、地方議会議員選挙の日程を統一して行う選挙で4年に1度行われるものです。選挙日を統一するのは、選挙事務などの経費を削減できるから。また有権者の関心を高めて投票率を上げるねらいもあります。

今回の統一地方選挙でもっとも注目されたのが大阪府知事選挙と大阪市長選挙のダブル選挙でした。この選挙で大阪都構想を掲げる大阪維新の会に所属する松井一郎前大阪府知事が大阪市長選に、吉村洋文前大阪市長が大阪府知事選にそれぞれ入れ替わる形で立候補し、当選しました。

大阪都構想:大阪市などを解体して、東京都の特別区(23区)のような、都道府県並みの権限をもつ特別区をつくり、新設する大阪都の下に統合する構想。現在、大阪府と大阪市は同じような仕事をするなど、非効率的な二重行政が財政的な無駄も生んでいるため、これを解消し効率化とコスト削減を進めるのが主な狙い。

今回の選挙では、地方で都市部への人口の流出や少子高齢化によって市町村長と地方議会議員のなり手が現象し、無投票当選者(投票が行われずに投票する候補)が多く出たことが問題になりました。また、41都道府県議会議員選の女性の当選者は237人と過去最高でしたが、伸び率は低く、諸外国と比べるとまだまだ少ない状態です。

候補者男女均等法:2018年5月に成立。候補者の男女比率をできる限り均等にするように努力することが各政党に求められた。政治分野における男女共同参画推進法。

知事や市区町村長は何をするの?

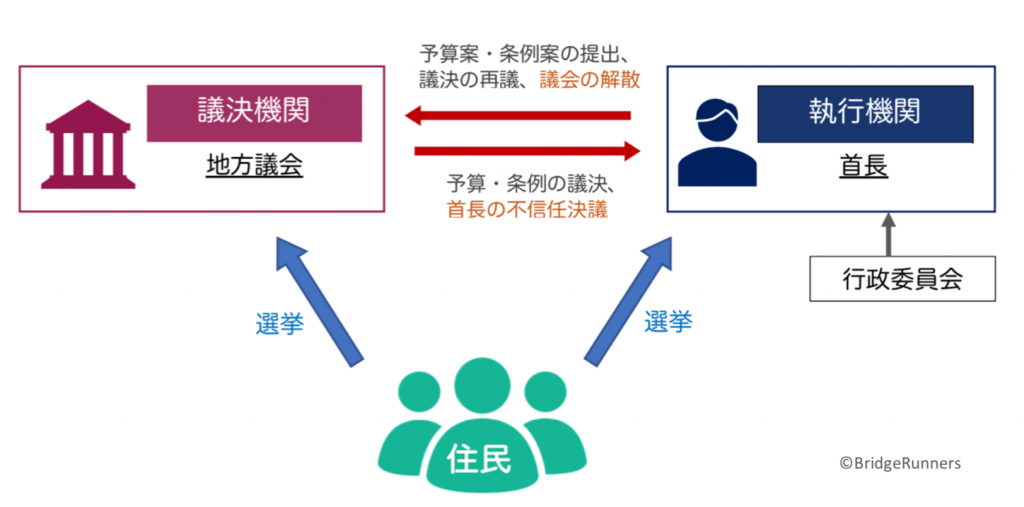

知事は都道府県の、市区町村長は市区町村の行政を担当する機関(執行機関)の長(首長)を務める人のこと。任期は4年で、予算案や条例案の作成、地方公務員の指揮・監督など多岐にわたります。

条例:地方公共団体が法律の範囲内で定める法。その地方公共団体のみに適用される。全国を探すとユニークな条例もたくさん存在し、例えば牛の頭数が人口より多いとも言われる北海道中標津町では「一杯目の乾杯は地場産牛乳で行う」という『牛乳で乾杯条例』がある。https://www.nakashibetsu.jp/sangyo/nourinchiku/chikusangyou/milk/kanpai_jourei/

また、国で言うと国会にあたる地方議会があります。地方議会の主な仕事は条例の制定・改廃や予算の議決などです。首長と地方議会の議員は、共に住民の直接選挙で選ばれ、対等な関係にあります。そのため、互いの抑制と均衡を保つ関係にもなっています。

地方自治にはだれが参加できるの?

地方自治とは、都道府県や市区町村の住民が、自らの意思と責任で地域の政治を行うこと。地方自治は国民のもっとも身近な政治参加の機会で、国民は地方自治を通じて直接政治に参加し、民主主義を学びます。このことから、地方自治は「民主主義の学校」と言われています。

住民は直接請求権をもち、条例の制定を請求したり、首長や議員の解職を請求したりすることができます。また、住民に利害の深い問題について、住民投票によって意思を示す権利も保障されています。住民はこれらの権利を行使することで、地方自治に直接参加することができます。