30年前なにがあったの?

1989年11月、東西対立を象徴としていた「ベルリンの壁」が市民の手によって崩壊し、12月3日にはマルタ会談にて米ソ首脳が冷戦終結を確認しました(写真:ブッシュ米大統領(父)とソ連のゴルバチョフ書記長)。厳しい東西対立が続いていた間を知る人々は、これをもって世界は平和になり、核戦争の脅威からも解放されると期待しました。

「冷戦」ってなに?

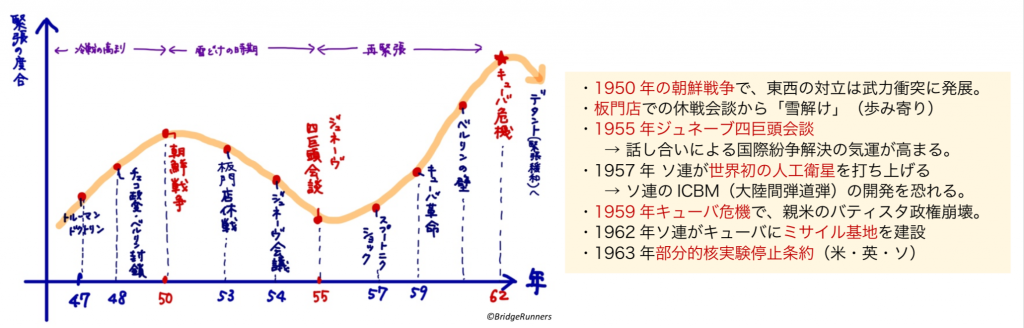

一言で言えば、アメリカを中心とする資本主義陣営(西側諸国)と、ソ連を中心とする社会主義陣営(東側諸国)が、第二次世界大戦後に世界の覇権を巡って対立した状態のこと。国連原子力委員会のアメリカ代表バルークが最初に使い始め、ジャーナリズム用語として一般化しました。また、米ソ間に対立があることを初めて明言したのはイギリスの元首相チャーチルでした。彼はアメリカのフルトン市に招かれたとき「バルト海に面したシュテッティンからアドリア海に面したトリエステまで ”鉄のカーテン” が降りている」と、米ソの対立を端的に表現しました。

冷戦終結の影響は?

冷戦下において、アメリカとソ連の圧倒的な軍事力と激しい対立は、そのほかの地域の民族対立や宗教的な対立を封じ込めるほど激しいものでした。冷戦終結と、その後のソ連崩壊により、そうした封印が解かれると、各地でそうした対立による内戦や紛争が起こるようになりました。例えば、ヨーロッパでは、旧ユーゴスラビアのあった地域で、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争やコソボ紛争などが起き、サラエボが砲撃を受けました。2001年のアメリカ同時多発テロ以降は、世界各地で大規模な国際テロ組織によるテロや戦乱が目立つようになり、多くの難民が生まれることとなりました。

特に、シリア内戦による難民をEUが加盟国に積極的な受け入れを求めたことなどは、大量の移民政策に悩むイギリスがEU離脱を決断する後押しとなりました。

核の脅威はなくならないの?

冷戦体制のもとでは、大量の核兵器を持つ米ソが実際に戦争を起こさないことで、核兵器の増加を抑えてきた面がありました。また、部分的核実験禁止条約(PTBT:地下実験以外の核実験を禁止)・核兵器拡散防止条約(NPT:核を持たない国への核の拡散を防止)・中距離核戦力(INF)全廃条約・包括的核実験禁止条約(CTBT:あらゆる核実験を禁止)など、核に関するさまざまな条約を結ぶ努力もなされてきました。しかし、1998年にインドとパキスタンが、2006年には北朝鮮が核実験を行ったほか、他にも核開発が疑われる国があるなど、核兵器を保有する国が増える傾向にあります。

一方で、2017年7月に国連で採択された核兵器禁止条約には、すべての核保有国が参加せず、アメリカなどの大国も参加していない上に、唯一の被爆国である日本も反対するなど、核軍縮における課題が浮き彫りとなりました。2019年には米ソの冷戦終結へのあゆみにおける重要な背景の一つであった中距離核戦力全廃条約をアメリカが破棄してしまいました。それを受けてロシアは新たなミサイルシステムの開発を表明し、「核なき世界」の実現は険しい道のりとなっています。

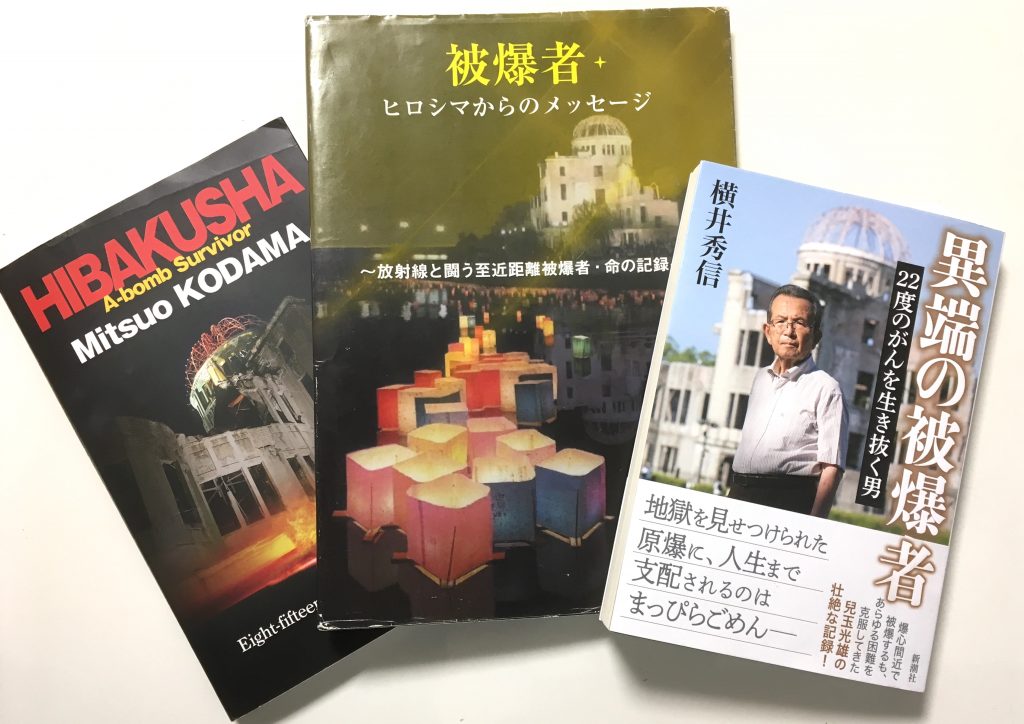

筆者の大伯父は、半径1km以内という至近距離被曝をしたのち奇跡的に生き抜いたひとり。彼の染色体は傷だらけでこれまでに何度もガンの手術を受けてきた。被爆者の代表として自らの染色体を晒して放射線の脅威、核兵器の罪を告白し続けている。

https://www.shinchosha.co.jp/book/352861/