日本国憲法ってどんなもの?

日本国憲法は、第二次世界大戦の後、大日本帝国憲法を全面的に改正する形で制定された憲法です。日本政府(幣原喜重郎首相)は、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指示を受けて改正案を作成しましたが、民主化が不十分であるとして受け入れられませんでした。その後、GHQが提示した草案をもとに日本政府が新たな改正案を作成、帝国議会での審議を経て1946年11月3日に公布(国民に知らせること)、1947年5月3日に施行(効力が発生すること)されました。

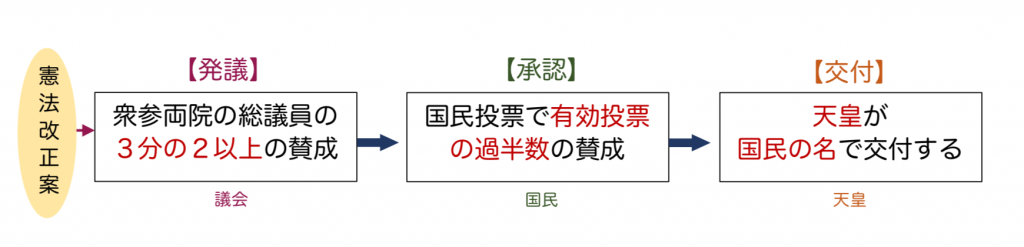

日本国憲法は「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つの基本原則からなります。改正には国民投票で有効投票の過半数の賛成が必要です。国民投票が行われるのは、国民主権の原則を徹底することや、最高法規である憲法が簡単に改正されることがないよう慎重に手続きを進めるためです。

なんで憲法を変えたいの?

2017年5月、安倍晋三内閣の表明はこのようでした。

2018年の臨時国会に自民党の憲法改正案を提出し、2019年の国会で憲法改正の発議を行い、2020年までに改正憲法を施行する。

https://www.asahi.com/articles/ASK534KF0K53UTFK002.html

安倍首相の率いる自民党は、現行の憲法はGHQの了解の範囲内でつくられたもので、国民の意思が反映された自主憲法ではないとして、1955年の発足以来ずっと改正を主張してきました。また公明党や、日本維新の会といった改憲勢力(憲法を改正したい勢力)も、憲法制定から70年以上経っていることだし、時代に合わせた憲法を作るべきだと主張します。これに対し護憲派勢力(憲法改正に反対の勢力)は、現行の憲法の解釈を時代に合わせて変えていけばよく、改正の必要はないとしています。

自由民主党は1955年に岸信介(安倍晋三の祖父)が結党。日本国憲法ができた時、A級戦犯として拘置されていた岸にとって、GHQが起草した日本国憲法は受け入れがたいものだった。安保闘争の真っ只中で在任した岸は、悲願の改憲を遂げることはできず、誰かが必ずやらなければならない仕事として「改憲」と「北方領土返還」を挙げている。安倍首相の改憲にかける信念は、祖父の遺志を継いだものといえる。(画像:NHKより)

現在、衆議院では3分の2以上が改憲勢力となっています。しかし、2019年7月の参議院議員選挙の結果、参議院での改憲勢力は3分の2に達しませんでした。このため、2020年の改正憲法の施行は困難になりました。安倍首相は野党を交えた話し合いを進め、自民党案にこだわらずに改正の動きを進めたいと表明しています。

憲法のなにを変えたいの?

改正が検討されている条文はいくつかありますが、最大の焦点となっているのは第9条。第9条は平和主義をとなえる条文で、戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認を定めています。現在、日本には陸・海・空の3つからなる自衛隊がありますが、自衛隊の存在は憲法に明記されておらず、第9条が定める戦力の不保持に反するとして、常に合憲か違憲かの議論に晒されてきました。

日本の安全を守るために作られた防衛組織。1950年に朝鮮戦争が起こった際、GHQの指令で日本の治安を守るためとして警察予備隊が作られ、1952年に保安隊、1954年に自衛隊として発展、強化されてきた。

安倍内閣は「自衛隊は戦力ではなく、必要最小限度の実力組織」として、改正案では第9条の1項と2項は維持しつつ、自衛隊の存在を明記しようとしています。そのほか、戦争や大規模災害が起こった時に国民の権利を制限したり、内閣の権限を拡大したりする「緊急事態条項」の新設などを目指しています。

緊急事態条項:非常事態の際に政府に権限を集中させ、国民の権利を制限する内容が盛り込まれている。権限の集中は、効果的な場面がある一方で、権力者の暴走をゆるすリスクもある。ヒトラーが大統領緊急令を行使して言論を統制し、立法権をも政府に与えて独裁体制に至った歴史も忘れてはならない。