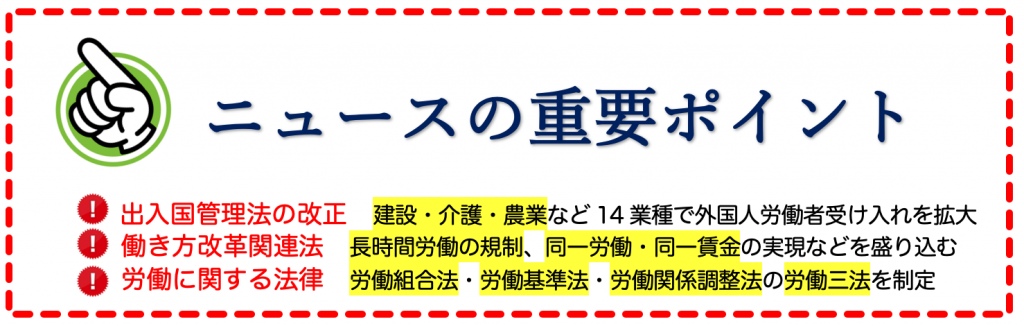

2018年12月8日、改正出入国管理法が成立し、これまで弁護士や医師などの高度な専門職に限っていた外国人労働者の受け入れを、建設・介護・農業など14業種に拡大することとなりました。改正法は2019年4月1日に施行され、受け入れが開始されました。

受け入れを拡大したのは、少子高齢化による働き手不足を補うためです。改正入管法では、現行の外国人人材の受け入れ制度を拡充し、一定の専門性・技術を有する外国人人材を幅広く受け入れるための仕組みを構築するための内容が盛り込まれています。これまでは建設や農業などでは原則として外国人が働くのを認めず、技能実習生や留学生が担っていました。ところが、働き手不足により労働力を確保するのが難しくなってきたため、特定技能1号と特定技能2号という在留資格を創設、これらの仕事を外国の人が行えるようにしました。

外国人技能実習制度:外国(主に新興国)の方が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度。日本の企業で技術を磨く事で、高度な品質管理などを実体験として学ぶことが出来る反面、彼らの労働環境は決して良いとは言えず、8割の事業所で労働基準法違反が認められた事実もある。

日本の労働環境はどんな感じ?

日本では現在、労働力が不足しているのに加え、長時間労働を課されて過労死するケースや、正規労働者と非正規労働者の待遇格差など、労働を巡る様々な問題があります。安倍信三内閣は、これらの問題が生産性を低下させ経済を停滞させているだけでなく、少子化の原因になっていると指摘しました。これらを改善するために「働き方改革」を進め、2018年6月には「働き方改革関連法」を成立させました。また、法律の柱である長時間労働の見直しによって、ワーク・ライフ・バランスの取り組みが進むことも期待されています。

ワーク・ライフ・バランス:仕事と生活をバランスよく調和させた生き方や、それを実現させるための取り組み。

労働者にはどんな権利があるの?

第二次世界大戦後に施行された日本国憲法では、労働者の権利を守るための労働基本法(労働三権)が保障されています。この権利を守るために、労働組合法、労働基準法、労働関係調整法の労働三法が制定されました。また、男女の労働条件を同等にするために男女雇用機会均等法が定められています。