消費税ってなに?

消費税とはもの(商品)やサービスを購入した際にかかる税金です。1989年から導入され、当初は3%だった税率は段階的に引き上げられ、2019年9月末までの消費税率は8%でした。1000円の買い物をした場合、80円の消費税がかかるということ。消費税は、子どもから高齢者まで幅広い層から徴収することができるので、歳入(国の収入)が安定するという利点があります。

一方、所得の多い人も少ない人も同じ税率が課されるので、所得の少ない人ほど負担が重くなること(逆進性)が問題とされています。これに対し、所得税などでは所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税の仕組みを取っています。

引き上げに到るまで、何があったの?

消費税が10%になることは、実は随分前から議論されていました。2012年8月「消費増税法」が成立し、当時5%だった消費税率を2014年4月に8%に、2015年に10月に10%に引き上げることが決まりました。安倍内閣は、決定通りに2014年4月に税率を8%に引き上げましたが、この影響で個人消費がにぶるなど、経済成長はマイナスに傾きました。そのため安倍内閣は景気の悪化を避けるために10%への引き上げを2度に渡って延期することとなりました。

今回、ついに引き上げが行われたのは、景気が緩やかに回復していると判断されたためです。その際、消費者への負担を減らすために、飲食料品と新聞の税率を8%に据え置く軽減税率の導入や、キャッシュレス決済でのポイント還元などを実施しました。

なぜ、消費税率を引き上げるの?

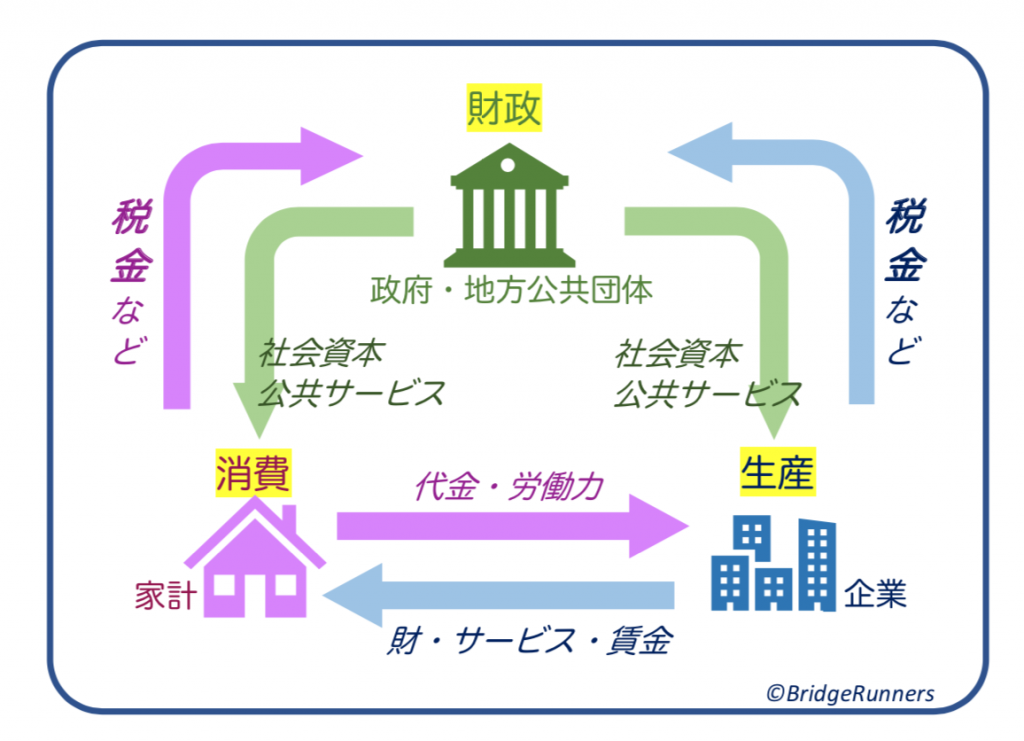

少子高齢化社会が進む日本では、国の大きな支出である社会保障費(社会保障制度にかかる費用)が年々増加しています。このまま少子高齢化が進むと、社会保障費はさらに増えるのに、働く世代の人口が減るため、国の税収や保険料収入がへり、社会保障制度が破綻する恐れがあります。これを避け、将来に渡って安定した社会保障制度を維持するために期待されたのが、安定した税収のある消費税でした。消費増税法は、社会保障費の財源を確保するため、また消費税の一部を赤字続きの財政の立て直しに使うため成立しました。

社会保障制度:病気、高齢、失業などにより生活が困難な人々を、国の責任で救済する、セーフティネットの仕組み。税金と社会保険加入者などの支払う保険料で成り立っている。日本国憲法の第25条で規定されている生存権(健康で文化的な最低限どの生活を営む権利)に基づいて整えられ、社会保険、公的扶助(生活保護)、社会福祉、公衆衛生からなる。

しかし安倍内閣は、社会補償費の財源と財政の立て直しに使う予定だった10%への引き上げによる増収分の一部を、幼児教育・保育や高等教育の無償化などの財源にあてると表明、2019年5月に無償化のための法律を成立させました。この影響で、財政再建がさらに遠のくことが心配されています。