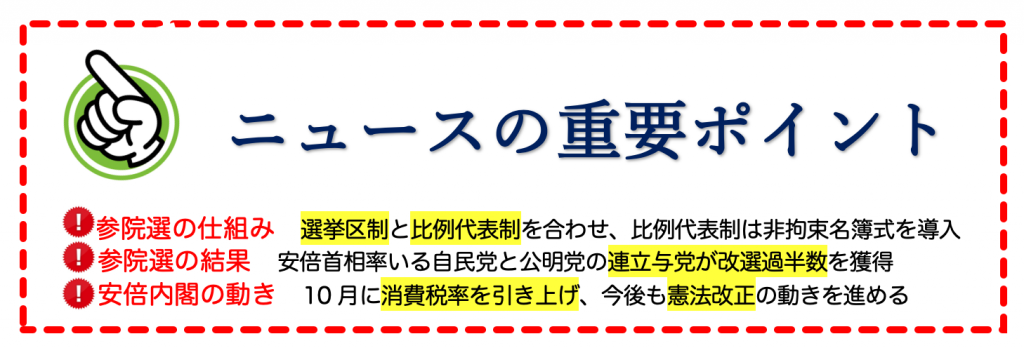

参議院議員の任期は6年。3年ごとに定数248議席の半数に当たる124議席の選挙(改選)が行われます。2019年7月21日の参議院議員選挙では連立与党の自由民主党(自民党)と公明党が改選過半数の71議席を獲得しました。また、非改選(選挙しなかった議席)を合わせた全体の議席でも、過半数の141議席となりましたが、憲法改正の発議に必要な3分の2(164議席)には、他の改憲勢力(日本維新の会など)を合わせても足りませんでした。

一方、野党は自民党に対抗するため、1人区(当選者が1人の選挙区)で候補者を統一するなど協力しました。結果、立憲民主党が議席を伸ばし、野党第一党を維持。そのほかの政党は伸び悩みました。

参院選の仕組みはどうなってる?

参院選は、選挙区選挙と比例代表制を合わせて行われます。選挙区選挙は原則として各都道府県を1つの選挙区とし、それぞれから1〜6人を選出する選挙ですが、島根県と鳥取県、徳島県と高知県は合わせて1つの選挙区(合区)とする方法が2016年から取られています。

比例代表制は政党の得票数に応じて議席を配分する選挙方法。参議院の比例第法制では、政党名か候補者名のどちらかを書き、各政党の候補者のうち得票数が多かった候補者から順に当選する非拘束名簿式が導入されています。

また、今回から比例代表制では、2018年に成立した改正公職選挙法によって創設された「特定枠」が導入されました。この改正によって、一票の格差を是正するため、議員定数は242から248議席に増えました。

公職選挙法:国政選挙と地方選挙の仕組みや決まりなどを定めた法律。選挙権・被選挙権・選挙制度・選挙運動・罰則などを詳しく定めている。1950年の制定以来、なんども改正され、2015年には選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられた。

安倍内閣はどうなるの?

今回争点となったのは、安倍内閣の進める経済政策「アベノミクス」や憲法改正、年金のこと、消費税のこと、外交や安全保障のことなどなど。自民党と公明党が過半数を獲得したことを、安倍首相は国民からの信任を得た、と評価し、予定通り2019年10月に消費税率を10%に引き上げることとなりました。また、安倍内閣の悲願である憲法改正については、2020年に改正憲法を施行する目標を立てていましたが、今回必要議席の3分の2に達しなかったため、難しくなりました。安倍首相はこれからも野党を巻き込んで議論を進め、2021年9月に自身の自民党総裁としての任期が満了するまでに、改正発議と国民投票を目指す意向です。

ちなみに…今回の選挙の投票率は48.8%(選挙区選挙)。これは1995年に次いで過去2番目の低さだった。特に18歳と19歳を合わせた投票率は31%と低迷し、前回の46.7%より大幅に低下した。